绝代只西子,众芳惟牡丹。明明颜值在线,却偏...

作者:李敬涛(中国科学院植物研究所)

又到了每年牡丹花开时节,“庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情。惟有牡丹真国色,花开时节动京城。”——刘禹锡的一首《赏牡丹》十足道出了人们对牡丹的喜爱。

作为我国特有的一种花卉植物,牡丹被誉为“百花之王”,在唐、明、清三朝曾被当做“国花”,在历史上很早便融入了我国人民的生活。然而开始的开始,它却并不是作为观赏花卉而存在的,而是靠才华——产出丹皮“吃饭”。

牡丹

集食、药用价值于一身

牡丹药用可追溯到秦汉,当时被列为上品,是名贵的药材,秦汉时的医书《神农本草经》中就有关于牡丹的记载。此后的《华佗神医秘方》和《本草纲目》等医书中,均详细地记载了牡丹的药用价值。

《神农本草经》及神农氏

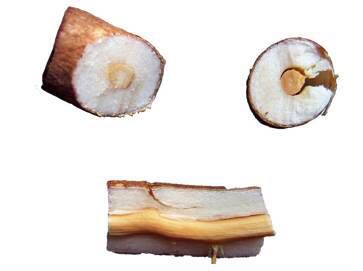

牡丹的根皮为中药丹皮,其主要药用成分是丹皮酚。

牡丹的药理用途十分广泛。

丹皮

据统计,我国有1300多个药方涉及到丹皮,它是诸如“六味地黄丸”等著名中成药的主要原料。

另外随着丹皮消炎、抗过敏、抗病毒、提高免疫力、祛斑美白等药效的不断发现,其应用范围正不断向化妆品、保健品等领域延伸。

当然,对于吃货来说,牡丹的食用方法更加重要。

早在五代时期,在《复斋漫录》中就记载了牡丹花的食用方法。

明清以后,牡丹食用品的种类日益增多,应用牡丹花制作的糕点、花酒、菜肴和茶的方法逐渐完善起来。

牡丹饼

到了现代,经过有关科研机构、医学专家、烹调专家的精心研制,选用牡丹的根、茎、叶、花为原料,经上浆、烹炸、浇汁等工序,烧制成了“牡丹菜”系列,进一步将牡丹的食用功能发扬光大。

既然牡丹是以药用起家,那么是从什么时候开始,我们的老祖宗发现了它的美呢?

国花之起源

“落尽残红始吐芳,佳名唤作百花王。竟夸天下无双艳,独占人间第一香。”——皮日休《牡丹》

牡丹是芍药科芍药属植物(明白为啥牡丹、芍药长得如此相似了吧),人们一直以群花之中牡丹为最,故又冠之以“花王”的称谓。

秦汉之时,作为药用的它,木芍药和牡丹两个名字几乎同时出现,其中木芍药之名大约延续到唐代,在此以后,牡丹的名字最终被确定下来,并延续至今。

而牡丹作为观赏栽培则始于东晋,距今已有1600多年的历史。

隋代牡丹栽培的数量和范围开始扩大,古籍《海山记》载:“隋帝辟地周二百里为西苑……诏天下境内所有鸟兽草木驿至京师(洛阳)……易州进二十箱牡丹”。

以进入皇家宫苑为标志,牡丹进入了一个新的历史发展阶段,并为牡丹的迅速发展与传播起到了积极的作用。

晋?顾恺之《洛神赋图》中的牡丹

唐代牡丹的兴盛

“水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛爱牡丹。”——周敦颐《爱莲说》

唐朝是中华民族发展的鼎盛时期,当时牡丹在国都长安逐渐兴盛起来,到唐朝中上叶,长安牡丹的发展已有相当规模,形成历史上第一个高潮。

唐人崇尚牡丹达到“家家习为俗,人人迷不悟”的程度,除宫廷御苑栽植牡丹外,道观寺庙,富豪宅院以及民间皆遍植牡丹。

此时不仅牡丹花色品种多了,而且还出现了“双头牡丹”、“重台牡丹”和“千叶牡丹”等奇异而又珍稀的品种。

诗人李白曾作诗云“名花倾国两相欢,常得君王带笑看。解释春风无限恨,沈香亭北倚阑干。”生动地勾勒出唐时宫廷赏牡丹的情景,牡丹也自此留下“倾国”之名。

唐?周昉《簪花仕女图》中头饰牡丹的贵妇

唐代自武则天始,至唐玄宗天宝年间是牡丹发展的鼎盛时期,这同时也是中国牡丹发展的黄金时代。

这里还有一段武则天与牡丹的典故广为流传。

传说一日武则天雪后赏梅花,趁酒兴作诗“明朝游上苑,火急报春知。花须连夜发,莫待晓风吹”,她自持贵为天子,世间万物皆应顺从,百花也不能例外,不管季节如何,须与梅花一道开放,以供其观赏。

众花仙子不敢违旨,于是违背时令,果然于次日开放,唯独牡丹仙子不愿曲意奉承。武则天大怒,将苑中牡丹焚烧大半,其余尽贬至洛阳。

据说从此牡丹待到秋末便枝叶焦枯如火焚状,似乎仍在向世人诉说着武则天的骄狂。

传说毕竟是传说,仅供作茶余饭后的谈资罢了,事实上武则天是有功于牡丹的,她十分喜欢牡丹,她的家乡文水县就盛产牡丹。

她在登基后,发现宫苑内牡丹很少,就命人把家乡的牡丹移到御苑中,由于有皇帝做表率,于是王公贵族及平民百姓们也争相效仿,牡丹自此繁盛起来。

宋、元牡丹不一般

“南北梅枝噤雪寒,玉梨皴雨泪阑干。一年春色摧残尽,更觅姚黄魏紫看。”——范成大《再赋简养正》

北宋是中国牡丹发展的又一个辉煌时期,此时牡丹栽培中心由长安移至洛阳。

唐宋八大家之一的欧阳修在他的《洛阳牡丹记》中写道:“洛阳之俗,大抵好花,春时,城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。花开时,士庶竞为遨游”。

这段时期出现了千叶黄花的“姚黄”和千叶肉红花的“魏紫”等十分珍贵的品种。

“姚黄”牡丹

在洛阳牡丹鼎盛之时,成都、陈州(今河南淮阳)牡丹也相继兴盛起来。

徽宗年间,张邦基著的《陈州牡丹记》中记述了陈州牡丹的盛况:“洛阳牡丹之品见于花谱,然未若陈州之盛且多也,园户植花如黍粟,动以顷记”。

南宋时,牡丹栽培中心南移,四川天彭(今彭州市)、浙江杭州等地成为栽植中心,陆游在他的《天彭牡丹谱》中记述道:“牡丹在中州,洛阳为第一;在蜀,天彭为第一”,于是天彭遂有“小西京”(洛阳也曾被称为西京)之称。

元代,由于社会变化,牡丹栽培处于低谷,直到明朝建立后才有改观。

元?王渊《牡丹图》

明、清牡丹再发展

“春风料峭几枝斜,浓艳依然带露华。牧佐旧为芸阁吏,曹南今有洛阳花。”——陈庭敬《自曹州以牡丹见遗赋答》

明代是牡丹栽植的繁荣时期,栽培中心转移到亳州、曹州等地,明?薛凤翔在他撰写的《亳州牡丹史》中记述了150多个牡丹品种的形状和颜色,并总结栽培管理经验,写了《牡丹八书》,从种、栽、分、接、浇、养、医、忌八个方面进行了科学的论述。

在黄河中下游牡丹栽培盛行的同时,甘肃临夏、临洮、兰州一带牡丹栽培也发展迅速,并形成了当地特有的紫斑牡丹品种群。

紫斑牡丹

明末清初,牡丹发展受到影响,到清康熙年间又逐渐恢复,从康熙到咸丰的200年间,又是牡丹栽培的一个昌盛时期,广东东昌县曾报道过一棵清乾隆年间从洛阳移来的牡丹,时隔200多年,直到上世纪80年代仍能开放。

清?恽寿平《牡丹图》

今日的牡丹之美

品种繁多的牡丹

在牡丹一千多年的栽培史中,人们培育了数以千计的牡丹品种。

除按花色、花型分类外,人们也常根据花期的早晚、植株的高矮、当年生枝条成长量、香味浓淡、用途等进行分类。

新中国成立后,特别是改革开放以来,全国范围内又形成了牡丹发展的高潮,无论品种数量、类型还是规模都是以往历朝历代无法比拟的。

这段时期牡丹与科技紧密结合,并且在规模化、产业化方面均取得了长足的进步,以山东菏泽为例,其牡丹栽培面积已达8万余亩,品种1000多个,是世界上面积最大的牡丹栽培、观赏和科研中心。

赵粉牡丹

近年来,人们又发现不同地区栽培牡丹不仅形态上有一定差异,而且生态习性上也有本质的差别,据此又把牡丹划分了不同的栽培类群(品种群),这种分类对引种具有重要意义。

如今,我国作为世界牡丹的发源地,拥有所有8个野生种和1000多个栽培品种,遍及除海南省外的所有地区。

牡丹的文化内涵

在中国的传统文化中,吉祥文化、喜庆文化是一个相当重要的内容,而牡丹繁荣兴旺、富贵吉祥的文化内涵恰恰与此相吻合,因此受到人们的喜爱,并涌现出许多以牡丹为题材的诗词文赋、书法绘画以及其它艺术品。

剪纸艺术中的牡丹

据不完全统计,历代牡丹诗词约有10000余首,与牡丹有关的小说、戏剧、影视、故事传说更是不胜枚举。

此外,牡丹的形象也以各种形式融入到人们的日常生活当中,并被广泛运用于建筑装饰、衣物服饰、生活用品、流通货币、窗花剪纸……

石刻中的牡丹

可以说,牡丹被融入到了我国人民生活的方方面面。

这个五一小长假,和家人一起去看这牡丹的美丽吧!

人类的科学发展和安全保障离不开动物实验,与...

作者:李川 孙建华(中国科学院上海药物研究所)

编者按:

每年的4月24日,是世界实验动物日(The World Lab Animal Day),它是英国反活体解剖协会(NAVS)于1979年发起并被联合国认可的国际日,至今已有近四十年的历史。

谈到实验动物,许多人可能会觉得用动物做实验是残忍甚至不人道的,然而不得不承认的是,现阶段,纵使科学家们一直在努力研究实验动物的替代新方法,但动物实验在许多研究中仍然是无法替代的,比如新药的安全性检测、癌症的攻克、器官的克隆与再生等等。

实验动物为我们人类的生命健康和科研做出了巨大的牺牲,因此,与其谴责、抵制动物实验,倒不如务实一些,在动物实验无法避免时,把我们的注意力投入到如何保障实验动物的福利上,让它们在为人类做出贡献的同时能够更好地保障它们的身心健康,同时,保障动物实验不被滥用。

我们都知道科学家在实验的时候会用到实验动物,比如实验鼠,还有实验犬、实验兔、实验猴,以及小小的斑马鱼、果蝇等等,它们是人们按科学要求定向培育用于科学实验的各种动物。

中国唐代的《本草拾遗》和宋代的《本草衍义》中就记载了动物药理实验,西方动物实验医学则起源于古希腊,说明人类很早就开始通过动物实验来造福人类。

现在,实验动物在生命科学、生物医药、食品、农畜禽业、化工、航空航天和国防军事等很多领域都有广泛应用,它们为人类的科学进步和健康生活做出了巨大的贡献。

小动物,大贡献

探索生命的奥秘,攻克癌症的堡垒,研究各种疾病与衰老的机理,检测药品的安全性,这些科学研究都不可能以人为实验对象。

由于动物和人类的相似度较高,我们经常会用动物来作为实验对象,以哺乳动物的鼠为例,据2002年《科学》报道,研究发现小鼠和人的基因图谱竟然“基本相同”,都有大约3万条基因,其中约有80%的基因相互对应。

鼠的组织器官和人类的大同小异,是替代人类的最佳实验对象,也是目前使用最广泛的实验对象,每年全球使用的实验动物有数千万至上亿,其中85%-90%是啮齿类动物。

另外,实验鼠具有生命周期短、繁殖能力强、可以近亲繁殖等特点,意味着实验成本相对较低,实验数据可重复性高等。

研究者可以观察药物在鼠的完整生命跨度中对鼠产生的影响(比如用于研究治疗老年痴呆的药物),甚至还可测出药物是否会影响其子孙后代(孕妇服用的药物上市前必须在有孕的动物身上做相关测试)。

拍摄:周宇

裸鼠是随着近代医学发展,特别是肿瘤学和免疫学研究的需要,在近十几年中经过科学家培育发展起来的动物模型。

由于裸鼠的免疫缺陷,在一定情况下不排斥来自异种动物的组织移植,因此可成功移植人类恶性肿瘤,被用来筛选和评价有效的抗肿瘤药物。

肿瘤是目前危害人类生命健康最严重的疾病之一,每年死于此病的人数以百万计,而实验鼠为科学家们找到治愈癌症的新药打开了一扇希望之门。

所有新药在被批准做人体临床研究之前,必须先通过在实验动物(啮齿动物、犬,甚至猴)身上的安全性评价,发现药物的毒副作用,包括致癌、致畸、致毒、致突变等,在安全的情况下再应用到人类身上,可以说它们为人类的用药安全筑起一道防护墙。

拍摄:李娜

善待实验动物,关注动物福利

既然使用实验动物是不可避免的,我们应该如何对待为人类做出无私奉献的它们?

从情感角度看,实验动物是伟大的牺牲者,作为动物中的特殊群体,是人类的替难者,它们承受痛苦甚至以自己的生命贡献于人类健康和社会进步,为人类健康和福祉作出了重要的贡献,应该得到人性化的护理和治疗。

从科学角度看,动物同人的基因的相似度很高,一样具有各种感知能力,具有丰富的情绪和才能,如情爱、记忆、专注、好奇,甚至是模仿和推理。

不恰当的饲养和实验条件,会影响动物的身体状况,会对动物的身心造成危害,间接影响实验结果的准确性和可靠性,最终影响动物实验结果的科学性。

善待实验动物,关注动物福利已成为一种国际共识,欧美发达国家较早制定了相对较为完善的实验动物福利法律法规;我国的相关立法起步较晚,1988年经国务院批准颁布了《实验动物管理条例》,之后相继出台了一系列的管理办法。

用动物做实验是一件很谨慎很严格的事

国家科技部统一管理全国实验动物工作,各省、自治区、直辖市科技厅(局)负责实验动物的质量监督和质量合格认证;国家技术监督局负责实验动物遗传学、微生物学、营养学和饲育环境等方面的国家标准制定。

在科研机构,一般由本单位的实验动物管理与使用委员会(Institutional Animal Care and Use Committee,缩写:IACUC)或者伦理审查委员会负责实验动物的管理工作。

动物实验者必需事先向本单位的管理委员会申请购买、繁殖和使用实验动物,申请内容包括:实验的必要性、动物使用数量、实验方案、动物处置方式、职业健康风险评估等细节。

管理委员会遵循国际上认可的实验动物福利的“3R”基本原则,负责审核动物实验的申请,作出同意与否的判断。

委员会还负责检查实验动物是否有严格控制的饲养环境和完善的设施;审核动物实验从业人员是否通过培训持证上岗;监督检查实验中动物福利的实施情况;接受举报投诉等。

委员会成员中除了兽医和科学顾问,还有完全不懂科研的群众,并且都是义务工作,不收取任何费用,完全出于维护实验动物福利的责任心。

“3R”基本原则

“3R”是“替代”、“减少”、“优化”3个英文单词的首字母,由动物学家Russell和微生物学家Burch提出,首次出现在1959年英国出版的《人道主义试验技术原理》一书中,随后在全世界范围内得到广大科技工作者的认可,被广泛采用。

“替代(Replace)”

尽可能使用非动物的体外方法,或者用无知觉实验材料替代活体动物,或者用低等动物代替高等动物。

“减少(Reduce)”

在无替代情况下尽可能减少活体动物使用的数量,提高实验动物的利用率,减少不必要的重复实验。

“优化(Refine)”

尽可能给动物创造一个好的实验环境或减少给动物造成的疼痛和不安。

五项基本福利

动物福利包括物质条件的保障和身体及情感的健康快乐。

我们对实验动物设施的要求很高,不但要保持清洁,也要控制温度、湿度、噪音和光照,给动物们一个良好的生活环境,有定期的饮用水卫生指标测试,定期的饲料营养分析和卫生指标测试,保障它们的食品安全。

根据动物不同的生活习性按照种类进行分开饲养,定期健康检查,防止种间疾病传播,观察它们的行为异常,消除它们的心理不安。

同时,饲养方式既要保障实验动物的活动空间和舒适度,又要充分考虑实验动物间的交流和打斗,生活环境能够让它们较充分的表达自身天性,多数实验动物为群居动物,如啮齿类实验动物以4-5只/笼为宜,并提供合适和交替使用的玩具。

实验动物必须饲养于符合动物福利要求的专用饲养区域内,没有必要的理由和委员会的批准,不能在不符合动物福利要求的区域内饲养超过24 小时。

因为限制饮食可能会给实验动物带来身体和心理上的压力,啮齿类动物和兔在饲养中基本上是自由采食,犬和猴至少每天饲喂一次,饲喂时间相对固定,避免它们产生过分饥饿感。

根据动物的种类、疼痛的性质和程度、手术操作的时限长度来选择最适宜的麻醉剂,让它们在不知不觉中接受实验。

在实施动物安乐死术时,优先用麻醉的化学方法,由专业的抱有同情心态度、操作熟练的工作人员实施安乐死术,并且其它动物不应在场,避免产生恐惧。

针对实验动物,归纳起来有五项基本福利:

1.生理福利:吃得好。为动物提供适当的清洁饮水和保持健康和精力所需要的食物,使之不受饥渴之苦。

2.环境福利:睡得香。为动物提供适当的房舍或栖息场所,能够舒适的休息和睡眠,使动物不受困顿之苦。

3.卫生福利:无病痛。为动物做好免疫,预防疾病和给患病动物及时诊治,使动物不受疼痛、伤病之苦。

4.心理福利:无拘束。保证动物拥有良好的条件和处置,使动物不受恐惧和精神上的痛苦。

5.行为福利:无忧愁。为动物提供足够的空间、适当的设施以及与动物伙伴在一起,使动物能够自由表达天性。

但是,我们在科学研究和维护实验动物福利中要防止2种极端:一是过度抵制实验动物福利,会造成偏离科学性的几率增加,道德素质降低;反之则是过度强调实验动物福利,造成科学研究的人力和物力的增加,工作有效性降低。

关爱实验动物,人们在行动

无数的实验动物为人类的科学事业“鞠躬尽瘁,死而后已”,人们对它们怀有一份感恩和保护之情。

每年的4月24日是“世界实验动物日”,前后一周则被称为“实验动物周”,在世界各地都有人们在此期间举行各种活动,呼吁应该设法减少实验用动物的数量,避免大量动物成为人类试验的牺牲品。

在全球,维护实验动物福利已成为科学界和制药界的共识。

国际实验动物评估和认可管理委员会(Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International,缩写:AAALAC International)是一个私营的、非政府组织,它通过自愿评估和认证计划促进在科学领域人道对待动物。

全球已有九百多家制药和生物技术公司、大学、医院和其它研究机构获得了 AAALAC International 认证,其中,中国除台湾地区外共有57家机构或组织获得AAALAC认证,展示了他们对有负责地护理和使用动物的承诺,为实验动物福利树立了高标准的楷模。

实验动物为科学进步做出了贡献,同时科学家也在不断研究实验动物的替代新方法。

比如:通过实验室里培养的的动物和人类细胞替代活体动物供科学家们进行毒性测试;通过计算机模拟模型预测化合物对人体的影响;用“器官芯片”和“微器官”等3D培养技术复制人体器官功能;用能分裂成身体任何细胞的干细胞作为动物实验的替代物,等等。

但是,很多新技术还在研究阶段,距离应用还有相当长的一段时间。

目前,人类的科学发展和安全保障仍然离不开动物实验。

当我们享受医学科技发展为人们带来的健康生活时,一定要记得那些在背后默默奉献生命的实验动物,向它们生来就赋予崇高意义的生命道一声“谢谢”!

让我们对它们怀有一份敬意和感激之情,以科学和人道的态度善待实验动物。

参考资料:

1.Guide for the Care and Use of Laboratory Animals,Eighth Edition 2010,www.aaalac.org;

2.《实验动物管理条例》,1988;

3.《实验动物许可证管理办法》,2002年1月实施;

4.《实验动物国家标准》,2002年5月实施。

5. 管博文等,实验动物替代研究进展,《中国药理学与毒理学杂志》,2016年第10期。

(内容首发于科学大院,上海药物所供稿)

远古蘑菇与“采菇大盗”的故事~

作者:盛捷(中国科学院南京地质古生物研究所)

脆爽适口的金针菇,鲜嫩多汁的香菇,肉质肥厚的牛肝菌……现在的蘑菇可是个“菇丁兴旺”的大家族。炒,煎,贴,烹,炸,溜 ……它们以无私的献身精神吸引着八方的“采菇大盗”。

蘑菇家族究竟有多庞大?看一下这个阵仗就知道了

那么问题来了,蘑菇的祖先最早可以追溯到什么时代?那时的蘑菇也像今天这样种类繁多,香鲜味美么?

最早的蘑菇有多早?

我们常说的化石,一般是古生物的遗体、遗物或遗迹,而蘑菇作为一类大型高等真菌(不是植物哦),由于其生活周期短、质地柔软,缺乏几丁质(即壳多糖,英文chitin,至于啥功能从“壳多糖”这个名字也能猜到一二了吧)表皮或矿化壳体,同时也不具备高等植物的维管束结构,所以很难保存为印痕化石。

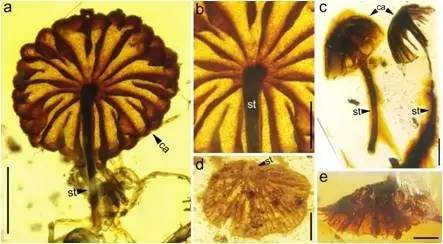

那么我们怎么得到蘑菇化石呢?目前来看,已知的蘑菇化石均来自琥珀,共描述了5种蘑菇化石,其中最古老的是来自白垩纪中期(约1亿年前)的缅甸琥珀,遗憾的是,保存状态不佳,仅保存了伞盖部分。

Palaeoagaracites antiquus Poinar & Buckley, 2007

曾经已知最早的蘑菇化石,伞菌目,科位置不定,伞盖直径2.2 mm

而近期,中国科学院南京地质古生物研究所的研究员黄迪颖、博士蔡晨阳等组成的中外研究团队(下面简称“黄花菜”团队)“穿越”亿年,去探索了蘑菇的“前世”。

“黄花菜”团队回到了那个遥远的时代……采蘑菇

“黄花菜”团队历时4年、在缅甸找遍了20000多个美腻的琥珀,终于,功夫不负有心人,他们发现了7块“特别的”琥珀化石!

找啊找啊找……化石

这7枚琥珀化石中,有4枚是蘑菇,而且是保存完好的蘑菇,另外3枚是虫子。

啊~~多么充实滴4年~

这些蘑菇包含4个新类型,均属于伞菌纲伞菌目,它们的发现极大地丰富了白垩纪蘑菇的多样性,提供了中生代伞菌多样性的直接证据。

那时候的蘑菇,种类也很丰富呐~

这4种蘑菇究竟长啥样呢?有图有真相,它们在显微镜下是这个样子的:

都说岁月是把杀猪刀,然而亿年前的蘑菇和今天的蘑菇长得依然那么相像~

远古的蘑菇好吃吗?

蘑菇有了,那么它们的味道如何呢?刚才我们提到,7枚琥珀化石中还有3枚是虫子——巨须隐翅虫。此外,“黄花菜”团队还在白垩纪早期的热河生物群中发现了另外的3种巨须隐翅虫,而它们则来自1.25亿年前。

吃蘑菇的虫虫

它们在显微镜下,长这个样子:

“黄花菜”团队在热河生物群淘到的巨须隐翅虫化石

这些巨须隐翅虫都是“采菇大盗”,是严格以蘑菇为食的,为什么确定它们是吃蘑菇的呢?因为现代所有的巨须隐翅虫(约100种)都是严格以蘑菇为食的昆虫,并且不同的甲虫类型取食不同种类的蘑菇。

这次发现的巨须隐翅虫的体型与现生类型极其相似,同时,它们拥有高度特化的口器,其下唇须末端膨大,呈斧状;下唇末端密布多种嗅觉感受器,很有可能是用于探寻蘑菇和感知蘑菇的新鲜程度;此外,它们的上颚内缘呈锯齿状,可以用来切割取食蘑菇。

这间接说明1.25亿年前就有蘑菇了,而且还是多种不同的蘑菇。

所以说,“黄花菜”团队的发现,把蘑菇的历史和“采菇大盗”的历史又向前推进2500万年。

至于这些蘑菇到底好不好吃?起码对于这些巨须隐翅虫来说,应该是好吃的~

复原图

“黄花菜”团队的该项研究由中国科学院,国家科技部和国家自然科学基金委员会联合资助,研究成果已经于2017年3月16日发表在了《自然—通讯》(Nature Communications)上。

当我们身处“逆境”,如何让自己“存活”下来?

作者:陈善平、刘楠(中国科学院深圳先进技术研究院-MIT麦戈文联合脑认知与脑疾病研究所)

编者按:

相信不少人看过美国探索频道制作的写实电视节目《荒野求生》,英国冒险家贝尔?格里尔斯每集都会在沙漠、沼泽、森林、峡谷等不适合人类生存的境地以模拟在极为恶劣的环境下如何脱险。节目中,贝尔在野外活捉幼虫、蝎子等生吃,又示范在荒漠中寻求生存的方法。

然而,生活中困难的环境是否真的有这样的魔力,可以让遭遇它的人在逆境中前行呢?

写实电视节目《荒野求生》

各种来源的压力与应激是物种在其进化过程中所必须面对的,也是我们人类在日常工作生活中不可回避的。

人们都希望远离压力,远离各种不愿意接受的现实,但是,想要生存或者有所进步,就必须勇敢面对一些“逆境”,可以说,逆境是强者的试金石,正如严冬成就了寒梅的芬芳。

“迎寒独自开”是梅花的坚韧品质,而用来衡量一个人面对逆境时处理问题能力高低的特质,人们称其为逆境商(Adversity Quotient),它也是一个人成功的内在保证。

在面对“逆境”的过程中,大脑的积极“心态”不仅可以帮助人们顺利摆脱“逆境”,而且还可以在很大程度上增强大脑的学习能力。

那么,在我们复杂的大脑神经网络中,到底隐藏着怎样的秘密,使得我们可以从容地面对“逆境”,增强我们适应环境和学习记忆的能力呢?

情绪的好坏是决定生存的关键?

美国心理学家保罗?艾克曼(Paul Ekman)于1972年提出人类的六大基本情感假说,包括恐惧、喜悦、悲伤、厌恶、愤怒、惊讶,按其性质又可分为积极的正性情绪和消极的负性情绪。

人的情绪变化对认知行为会有什么影响呢?

澳大利亚的研究人员在实验中通过让受试者观看电影和回忆高兴或悲伤的往事使其产生积极或消极的情绪,随后他们要求实验对象判断流言的真实性。

结果显示,与那些心情愉快的人相比,情绪低落的人不易冲动,也不容易轻信流言。

我们已经知道,在正常情况下,大脑的奖励中心会受天然奖励性刺激和积极预期的影响。这样说来,积极情绪和期望都会激活大脑中的奖励回路,可以激励人们对未来目标产生积极预测从而提升自我的行动力。

另外积极情绪还能激发个体的创造力、适应能力和自信心等,从而使个体即使在逆境中也保证了前行的动力;相反,悲观情绪使我们对未来目标产生负面预测,降低自我的行动力,容易沮丧甚至放弃。

然而,人们对其相关的神经环路和作用机制却不清楚,以上两项针对人类的研究成果由于研究对象的特殊性,也不可能精细到环路或细胞水平。

好消息是,来自华中科大同济医学院王建枝课题组、中科院深圳先进技术研究院王立平课题组和中科院物理与数学研究所徐富强课题组合作,在研究中发现了一条全新的情绪影响空间学习记忆的神经通路,并认识到该通路可以借由正性或负性情绪相应地双向调节动物空间学习能力。

那么,激活或抑制这条通路会导致什么样的后果?其作用的具体细胞和分子机制是什么?是否可以帮助我们研发新一代针对工作记忆衰退疾病如阿尔兹海默症的诊断技术和治疗方法?这些都需要我们深入了解。

海马体与记忆VS杏仁核与情绪

在了解以上问题之前,我们要先清楚海马体与记忆的关系,以及杏仁核与情绪的关系。

海马体(Hippocampus)是大脑边缘系统的重要组成部分,由于形状和海马相似而得名,主要负责学习和记忆。

红色为海马部位

海马体的功能是负责个体当前正在进行的工作记忆(例如你正在记忆新的单词),有点像是计算机的内存,将数小时或数天的短时记忆暂时留存,以便快速存取。

日常生活中的短期记忆都储存在海马体中,如果一个记忆片段,比如一个单词或者一件事在短时间内被重复执行的话,海马体就会将其转存入大脑皮层,成为长期记忆。

海马体受损后就会造成记忆受损,比如阿尔兹海默症,俗称老年痴呆。

在过去数十年,科学家们在空间记忆和导航的研究中,广泛地将海马体作为一个主要脑区来研究。

在针对啮齿类动物海马体的研究中,科学家们发现只有当动物到达一个特定位置时,其海马体中的某类神经元才会活跃,表现为高频放电,这类细胞被定义为位置细胞(place cell)。动物通过各种感官从环境中获取外界的特征信息,而位置细胞则能够与海马体中的其它细胞合作,将那些输入的特征信息与过往记录到的不同位置的特征信息加以比对。一旦信息能够匹配上,与那个位置相对应的特定位置细胞就会变得活跃。

通过这种方法,我们的大脑能够将特定的特征信息与特定的空间位置联系起来,形成空间位置记忆。

杏仁核(Amygdala)附着在海马体的末端,呈杏仁状,是边缘系统的另一个重要脑区。

红色为杏仁核部位(图片来源:Tavistock Institude China)

杏仁核是产生情绪,识别情绪和调节情绪的大脑中枢,也是控制情绪学习和记忆的主要脑区,具有情绪意义的刺激会引起杏仁核电活动的强烈反应,并形成长期的痕迹储存于脑中。

因此,触动人情绪反应强烈的事件会给人留下长期的记忆,甚至终身。

当杏仁核功能正常时,老鼠天生就怕猫,又例如一听到有人说狼来了,其余的人就会逃跑或者拿起武器去战斗,而如果杏仁核被损伤,个体就会出现恐惧丧失甚至情感淡漠。

近年来,杏仁核各亚区及其神经元亚型与负性情绪包括焦虑、抑郁和恐惧等的调制关系的相关研究已比较深入。

“逆境求生”的小鼠

人类和动物的情绪状态如何影响认知行为,是一个广受热议的公开话题。

目前,大部分实验室运用抑郁、焦虑等动物模型来研究负性情绪对认知行为的影响,例如通过实验操作使动物产生抑郁症状,然后检测到其记忆能力受损。

但是,仍然缺少压力状态下的乐观动物模型来研究积极的正性情绪如何改变认知行为。

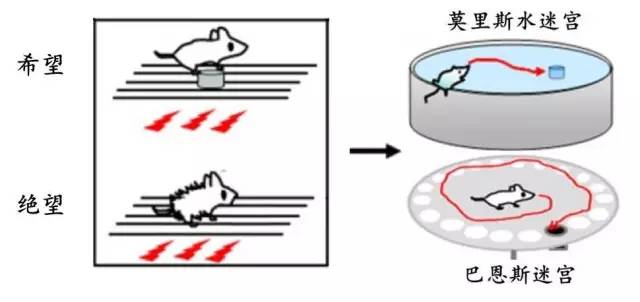

前面我们提到的王建枝团队在研究中首次建立了压力状态下仍抱有希望情绪的动物模型(learned hopefulness,LHF)。

研究人员采用足底电击的方式给予小鼠恶性刺激。小鼠在一个绝缘平台会被安置在电击场景内,通过反复引导和训练,能主动寻找并攀爬至平台之上,成功终止(躲避)足底电击。

相反地,如若移除了平台,反复的不可逃避的足底电击会显著导致小鼠绝望的情绪反应,以此建立绝望情绪动物模型(learned helplessness,LHL)。

而对照组动物放入同样场景,但不给任何电刺激。

“希望”组在电击平台上放有绝缘的逃生平台,而“绝望”组动物陷入困境,无处可逃。数天训练完成后,两种经典的迷宫用于检测动物的空间学习能力。(图片有所修改,来源:Nature Communications)

实验人员使用了两种行为学范式——莫里斯水迷宫和巴恩斯迷宫来检测以上三组动物的空间学习能力差异。

该团队意外地发现:相较于对照组,“希望”小鼠能更快地找到逃生场所,这个过程足足缩短了约三分之二时长,而“绝望”小鼠则相反,成功找到避难所的延迟时间几乎加倍。

这些数据显示:“希望”情绪可以有效促进小鼠的空间学习以及记忆能力,而“绝望”情绪明显损伤小鼠的空间学习及记忆能力。

“通路”的发现与调控

在以上基础上,研究团队又对“希望”和“绝望”情绪模型动物进行活体情况下的全脑扫描。结果发现,“希望”组动物脑内存在时间依赖性的杏仁核至海马区激活,而“绝望”组仅有杏仁核区激活。这说明,生物体内可能存在着杏仁核至海马的神经环路参与情绪对空间认知功能的调控。

紧接着,来自中科院深圳先进技术研究院王立平团队和武汉物数所徐富强团队针对动物大脑内部的神经环路工作机制展开研究,从结构和功能上解析出这条神经环路。

首先,他们运用独特的嗜神经病毒环路示踪技术证实了结构上存在着从大脑中负责情绪的杏仁核亚核团到负责记忆的海马区亚核团的单突触联系;

具体地,逆向示踪研究显示更多的纤维联系主要是从基底外侧杏仁核后部(BLP)的锥体神经元发出投射到腹侧海马CA1区(vCA1)。

接着,与王建枝团队一起,利用中科院深圳先进技术研究院王立平研究团队的开放的光遗传技术研发平台,结合光遗传技术和多通道同步光刺激与电记录技术,研究人员向BLP的兴奋性神经元内注入了一个光依赖的发动机——光敏感通道蛋白(Channelrhodopsin2, ChR2)。

当用蓝光照射这些细胞时,它们被激活,将神经电冲动向下传递并在突触连接处释放出兴奋性的神经递质——谷氨酸,后者与下游vCA1神经元上的相关受体结合而使细胞兴奋,表现为电极记录到的神经元放电率上升。

这样,通过这两种技术,我们从结构和功能上发现了一条从BLP到vCA1的兴奋性神经传导通路。

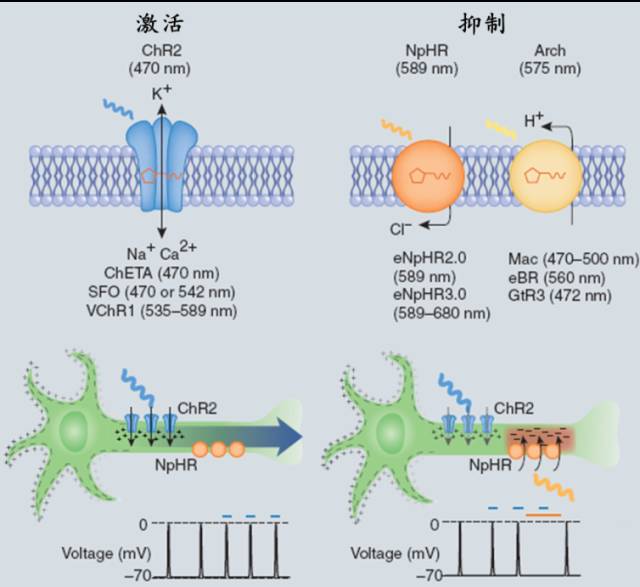

光遗传学技术(optogenetics):ChR2是一个7次跨膜的非选择性阳离子通道,当蓝光照射时,通道打开,阳离子进入细胞,驱动细胞兴奋;NpHR和Arch分别是氯离子泵和质子泵,当黄光照射时,向胞内泵入负电荷的氯离子或从胞内泵出正电荷的质子,从而抑制细胞的活动。(图片来源:Nature Methods, 2010.)

接下来,研究团队迫切想要知道的是BLP-vCA1谷氨酸能兴奋性神经环路的双向改变与“希望/绝望情绪”反向调控空间认知功能的因果关系。

于是,利用光遗传技术选择性抑制“希望”小鼠BLP-vCA1通路,“希望”情绪的正性促进作用被“掐灭”。

而对应地,激活该通路让动物“重拾信心”,修复了“绝望”小鼠空间学习能力缺陷,也就是说BLP-vCA1兴奋性神经环路介导了“希望”和“绝望”对空间认知功能的双向调控作用。

有趣的是,不进行训练的正常组小鼠,仅仅是光遗传刺激反复激活这条通路就能提高其空间学习能力,似乎该通路的激活就是为动物点燃了“希望”的火花,模拟出“希望”情绪对空间学习的正向促进作用。

运用光遗传学技术在离体脑片和活体动物两个层次来解析和调控BLP-vCA1神经通路。当激活这条通路时,可以显著增强腹侧海马CA1区神经元放电,并模拟希望学习,引起一系列神经可塑性变化,从而增强动物的空间学习能力。(王立平团队供图,图片来源:Nature Communications)

研究组还发现,接受“希望”训练的小鼠的腹侧海马神经元变得更加复杂。

如果将神经元比作一棵大树,神经突就是大树的树枝,而树突棘则是树枝上的叶片,“希望”小鼠vCA1神经元的神经突分枝数量、树突棘的生成和成熟度显著高于对照组,这些大树远比其他两组茂盛,而“绝望大树”反而有些枯萎,叶片凋零。

同时,分子生物学检测结果发现“希望”小鼠vCA1神经元突触后膜上AMPA受体数目明显增多,而后者作为一种离子型谷氨酸受体,介导中枢神经系统快速兴奋性突触传递,其在突触后膜的动态表达与长时程增强、长时程抑制的诱发和维持有关,参与调节学习记忆活动。

一般认为长时程增强(记忆产生的基础)伴随AMPA受体上膜,数量增加,而在绝望组动物中,这些指标是下降的。

也就是说,“希望”和“绝望”训练过程中产生的正性或负性情绪确实改变了腹侧海马的神经网络的复杂性,大脑的网络连接是复杂又动态变化的。

这项研究发现了一条从基底外侧杏仁核到腹侧海马CA1区的兴奋性神经通路,通过调控该通路的突触可塑性和海马中突触后膜的AMPA受体数量,这条通路可以双向调控“希望”和“绝望”情绪关联的空间记忆能力。

由于老年痴呆症患者也广泛表现出杏仁核和海马的损伤,并且临床表现为空间学习能力和海马依赖的短时记忆缺陷,因此,这项研究成果可能为该疾病的深部脑刺激疗法指明新的干预方向。

所以充满希望,积极的生活,绝处也可以逢生哦~

审稿:王立平(中国科学院深圳先进技术研究院-MIT麦戈文联合脑认知与脑疾病研究所)

本研究成果受国家自然基金项目(项目编号:81425010(王建枝),81171195(王立平))等资助

可怕?不可怕?

作者:陆剑虹(中国科学院上海生命科学研究院) 尹慧勇(中国科学院上海生命科学研究院)

随着生活水平的提高,“富贵病”逐渐走入我们的视线。

人们常说的“富贵病”是指以糖脂代谢紊乱为基础的代谢疾病,今天我们要关注的是其中一种——动脉粥样硬化。

我们常说的动脉粥样硬化,其实是属于动脉硬化的一种,这种心血管系统中常见的“富贵病”通常以中、老年患者居多,但由于生活水平的提高,如今在一些青、壮年中也会出现。

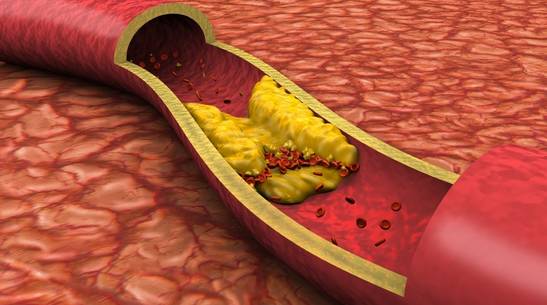

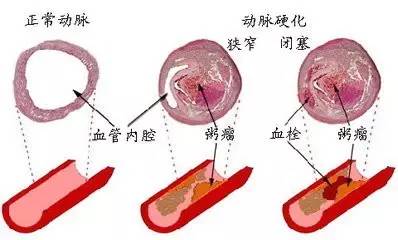

动脉粥样硬化究竟是什么

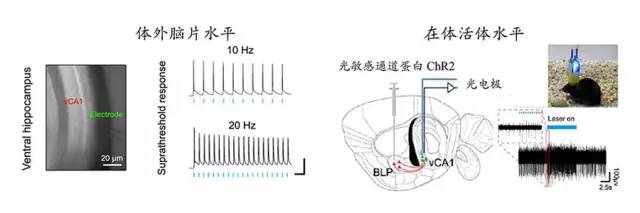

其实,动脉粥样硬化是一种由脂质、胆固醇、钙和其他物质组成的斑块在血管内形成而引起的慢性炎症疾病。

动脉粥样硬化逐渐形成的过程

动脉粥样硬化的发展是一个很漫长的过程,可以主要分为以下几个阶段:1)早期内膜增生和脂纹形成;2)纤维化斑块;3)不稳定斑块;4)斑块破裂产生血栓,从而阻塞血管,影响供血。

由于前期的动脉粥样硬化一般不表现出临床症状,容易被忽视,但当产生的凝块严重阻塞或者完全阻塞血管时,就会诱发严重的心血管疾病,包括冠状动脉疾病,颈动脉疾病以及外周血管疾病。

动脉粥样硬化了会怎样?

我们知道,动脉遍布人体各处,所以人体不同部位的动脉都会有发病的可能。当然,这其中也有重点部位,即更容易发生严重的动脉粥样硬化的地方,比如:主动脉、冠状动脉、颈动脉、脑动脉、肾动脉等。

那么,动脉粥样硬化了会带来哪些可能危害?

可能一:动脉瘤

由于粥样斑块破坏了正常的血管壁,导致血管壁承受压力改变,被压迫的一边血管壁变薄,血管同时也因为拥堵鼓起一个包,好像随时都会炸开一样,很有可能形成动脉瘤。

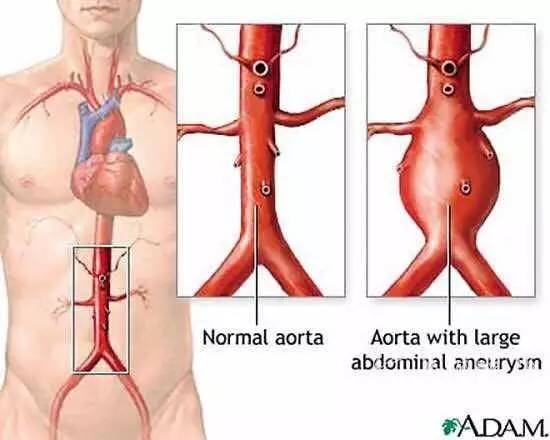

左:正常腹主动脉;右:膨胀瘤状腹主动脉(图片来源:羊城晚报)

动脉瘤是由于动脉管壁薄弱而发生的一种永久性肿胀疾病,在任何部位都有可能形成。

不过,发生动脉瘤最常见并且最麻烦的部位,则是在脑动脉,主动脉,以及把心脏泵出的血液带往身体其他部分去的大动脉。

箭头所指心室动脉瘤,位于非常薄的室壁上(图片来源:病理学园地)

可能二:冠状动脉疾病

冠状动脉疾病,已经成为目前死亡率最高的疾病之一。

因为冠状动脉是为我们的心肌供血的,一旦出现狭窄或者堵塞就会导致心肌缺血,短暂的心肌缺血可能引起心绞痛,而严重的供血中断就会导致心肌梗死,诱发死亡。

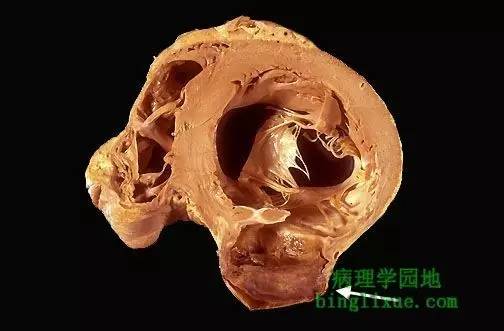

粥瘤的黄褐色斑块使得冠状动脉明显狭窄,并且血栓完全阻塞了管腔(图片来源:病理学园地)

冠状动脉粥样硬化主要是在冠状动脉上形成斑块,常伴发冠状动脉痉挛,痉挛可使原有的管腔狭窄程度加剧,甚至导致供血的中断,引起心肌缺血及相应的心脏病变,并可成为心源性猝死的原因。

可能三:主动脉夹层

动脉粥样硬化导致血压被堵塞,被堵塞血液因为流动就会把动脉壁内层撕破,主动脉内膜破裂,血液在压力作用下冲进主动脉壁向外扩展,这样就形成了主动脉夹层。

原有的主动脉腔称为真腔,而主动脉中层裂开所形成的腔为假腔,真假腔之间有一个或数个破口相通(图片来源:美敦力健康关爱中心慢性知识库)

主动脉夹层是一种十分凶险的心血管疾病,由于进程非常快,多数患者在3天内就会因血管破裂而死亡,也因此,它成为患者体内的不定时炸弹。

当然,不只是动脉粥样硬化会引起主动脉夹层,高血压、妊娠、遗传因素(马凡综合症)、主动脉壁中层病变、主动脉粥样硬化、主动脉炎性疾病、外伤等,都是主动脉夹层的危险因素。

其他可能

除了以上疾病,动脉粥样硬化还有可能引发颈动脉疾病,由于影响了对大脑的供血,导致中风。

而其引发的外周血管疾病则更容易被忽视,主要影响下肢,引起行走的不适或疼痛。

动脉粥样硬化的预防与治疗

诱发动脉粥样硬化的风险因素主要包括高血压、异常的胆固醇水平、吸烟、糖尿病、肥胖等。

研究表明,我们可以通过采用健康的生活方式来控制相关的风险因素,预防或者延缓动脉粥样硬化以及相关的疾病,主要包括戒烟,合理的运动以及均衡饮食。

此外,动脉粥样硬化可以进行药物治疗、手术治疗,而手术治疗适用于急性或者严重血管病变,主要包括经皮冠状动脉介入治疗(PCI),冠状动脉搭桥(CABG)以及颈动脉内膜切除术。

近年来,科研人员在动脉粥样硬化形成机制方面取得了突破性的进展,这些研究成果对预防和治疗动脉粥样硬化具有重要的医学价值。

研究也证明,血流动力学在动脉粥样硬化发生发展过程中有着重要作用,并为动脉粥样硬化的治疗提供了新的靶标。

近期也有研究发现:随着年龄的增长,白细胞的突变可能导致心血管疾病,这首次揭示了年龄因素与心血管疾病的相关性。

此外,中国科学院上海生命科学研究院最近的一项研究还发现:低密度脂蛋白(LDL)表面的磷脂氧化产物中存在一类有抗炎和抗氧化作用的新型代谢物,这似乎与传统认为LDL的氧化促进动脉粥样硬化的观点有些冲突,但也可能是机体的代偿性反应。

参考文献:

1.Otsuka, F., Yasuda, S., Noguchi, T., and Ishibashi-Ueda, H. (2016) Pathology of coronary atherosclerosis and thrombosis. Cardiovascular diagnosis and therapy 6, 396-408

2.McGill, H. C., McMahan, A., and Gidding, S. S. (2008) Preventing heart disease in the 21st century implications of the pathobiological determinants of atherosclerosis in youth (PDAY) study. Circulation 117, 1216-1227

3.Wang, L., Luo, J. Y., Li, B. C., Tian, X. Y., Chen, L. J., Huang, Y. H., Liu, J., Deng, D., Lau, C. W., Wan, S., Ai, D., Mak, K. L. K., Tong, K. K., Kwan, K. M., Wang, N. P., Chiu, J. J., Zhu, Y., and Huang, Y. (2016) Integrin-YAP/TAZ-JNK cascade mediates atheroprotective effect of unidirectional shear flow. Nature 540, 579-582

4.Fuster, J. J., MacLauchlan, S., Zuriaga, M. A., Polackal, M. N., Ostriker, A. C., Chakraborty, R., Wu, C. L., Sano, S., Muralidharan, S., Rius, C., Vuong, J., Jacob, S., Muralidhar, V., Robertson, A. A., Cooper, M. A., Andres, V., Hirschi, K. K., Martin, K. A., and Walsh, K. (2017) Clonal hematopoiesis associated with TET2 deficiency accelerates atherosclerosis development in mice. Science 355, 842-847

5.Lu, J., Guo, S., Xue, X., Chen, Q., Ge, J., Zhuo, Y., Zhong, H., Chen, B., Zhao, M., Han, W., Suzuki, T., Zhu, M., Xia, L., Schneider, C., Blackwell, T. S., Porter, N. A., Zheng, L., Tsimikas, S., and Yin, H. (2017) Identification of a Novel Series of Anti-inflammatory and Anti-oxidative Phospholipid Oxidation Products Containing Cyclopentenone Moiety in vitro and in vivo: Implication in Atherosclerosis. Journal of Biological Chemistry (in press).

要拍哪些黑洞?怎么拍?黑洞视界又是什么样?

作者:左文文(中国科学院上海天文台)

2016年2月,科学家首次探测到引力波,来自双黑洞合并(模拟图)

提到黑洞和引力波,相信很多人已经不陌生了,在去年年底《自然》杂志发布的2017年全球热点科学领域的预测中,“进一步探测黑洞和引力波”便是热点之一。

这并不奇怪,毕竟黑洞到底是什么,一直备受关注。

尽管科学家们已经对黑洞有所了解,知道黑洞并不黑,研究它们在不同电磁波窗口、引力波窗口下的样子,甚至对黑洞进行了巡天观测,对黑洞样本进行统计分析,且试图理解黑洞是如何诞生、如何成长的。但是,这其中依旧有很多未解之谜,例如,黑洞的视界面周围看起来是什么样子;是否与广义相对论的预测相符合;黑洞的喷流是如何产生的,等等。

今年4月,科学家们针对黑洞开展了一项了不起的工作——对黑洞视界区域的直接观测。

黑洞的视界是什么?这项工作还有什么目标?这项工作是如何开展的?我们期待着能看到什么呢?带着这些问题,我们一起一探究竟。

黑洞是什么?

我们之所以能看见物体,是因为有光子进入我们的眼睛,那么黑洞(Black Hole)呢?

我们知道,黑洞说的就是某个时空区域,由于引力非常强,以至于速度最快的光子都没有办法逃离。连光子都没有办法逃离,也就是没办法被我们看见,所以被称为黑洞。

或者你可以想像一条瀑布,水从上至下,一旦物体接近瀑布的高处边缘,想要逃离边缘就很难,命运只可能是顺着水流从高处落下。

早在1783年4月,John Michell就发表过文章,他的简要计算表明,如果一个天体密度和太阳差不多,而直径是太阳的500倍,它所对应的逃逸的速度就会比光速还要大,也就是说光也没办法逃离它,无法被人观测到,当时称这类天体为暗星(dark star)。

1915年,爱因斯坦发表他的广义相对论,阐明物质质量决定时空如何弯曲,而时空弯曲决定了物质将如何运动。

几个月之后,卡尔?史瓦西给出了第一个精确解+史瓦西解,他描述了不带电的物质球对称塌缩的过程。而之后的其他科学家们也纷纷提出了具有更复杂性质的黑洞解。

和虫洞一样,黑洞也是被爱因斯坦所提出的方程的一种解的形式所预言存在的。而和虫洞不同的是,黑洞是目前已经被天文学家间接和直接证明存在的一类天体。

黑洞有什么特点?

任何质量的物体,都对应有一个临界半径,物体如果被压缩成球体,其半径小于这个临界半径后就会发生重力坍缩。

这也就意味着,其实你也可以被压成黑洞,前提是有办法把你压缩到很小很小,小到几乎看不见。

如果让地球变成一个黑洞,就要把地球缩小到10亿倍,压到18毫米,相当于1分钱的直径那么大。

如果让太阳变成一个黑洞,要把太阳缩小到10万倍,压到6千米那么大,密度高达每立方厘米200亿吨。

黑洞-视界,图片来源:索恩《The Science of Interstellar》

一旦形成黑洞,就会在周围形成一个界面,这个界面被称作视界面(event horizon),它就像一堵无形的墙将内部被高度扭曲的时空和外界时空隔离开,该界面以内的物质都无法逃离,即使光也不例外,之后其本身将继续收缩成为密度无限大的奇点。

光是让我们能够了解信息的使者,如果连光都无法逃离该视界面,那就相当于没有使者告诉我们黑洞视界里面发生什么事情。

如何判断黑洞存在与否?

其实,天文学家们可以通过黑洞对周围物质的引力影响来间接地判断它的存在,就像我们虽然看不见风,但是可以通过树叶的摆动判断风的存在。

电影《星际穿越》中的黑洞

对于黑洞,这里的“树叶摆动”可以是周围物质或气体的运动、发出的辐射以及其它由强引力带来的影响等。

但天文学家们还从未直接地看到过黑洞。

如果说黑洞的重要性质之一是视界半径,能否直接看到视界半径的存在呢?这其实正是天文学家们如今正在做的事情。

今年4月,给黑洞拍个照

给黑洞拍照?究竟是拍什么呢?其实就是拍摄黑洞的“暗影”。那么,什么是“暗影”,就是指视界面以内看不见的区域吗?它是纯黑暗的吗?

并非如此,“暗影”不纯暗!今年4月5日至14日开展的拍照黑洞,就是希望能够拍摄到黑洞的“暗影”。

2000年,Falcke等天文学家们首次基于广义相对论下的光线追踪程序,模拟出银河系中心黑洞Sgr A*看起来的样子。

根据他们的模拟结果,如果黑洞后面有一个类似于吸积盘的平面光源(planar-emitting source),平面光源发出的光子,会受到黑洞的强引力场的影响。天空平面(与视线方向垂直的面)会被一个名为黑洞“视边界”(apparent boundary)的圆环一分为二。

一边是在视边界圆环以内的光子,只要在视界面以外,就能逃离黑洞,但受到很强的引力作用,亮度低;一边是在视边界圆环以外的光子,能绕着黑洞绕转多圈,积累的亮度足够高。

这样的结果是,从视觉上,我们就会看到在视边界内侧的亮度明显更弱,相比之下,看起来就像一个圆形的阴影,外面包围着一个明亮的光环。故此得名黑洞的“暗影”(black hole shadow)。

广义相对论预言,将会看到一个近似圆形的暗影被一圈光子圆环包围。由于旋转效应,黑洞左侧更亮。图片版权:D. Psaltis and A. Broderick

那么,这个“视边界”或者说“暗影”有多大呢?与什么因素有关呢?

如果不自转黑洞的视界半径与史瓦西半径大小相同,将其记为r,那么它的视边界就是2.6r;具有相同黑洞质量但自转值最大的黑洞呢,视边界半径就约是2.3r。

这说明黑洞视边界的尺寸与r有关,而与黑洞的自转关系不大,而r又主要与黑洞质量有关,因此可以说,黑洞质量是决定 “视边界”尺寸的主要因素。

那又为什么要给黑洞拍照呢?

主要有三个目标。

第一,验证广义相对论。

广义相对论预言了黑洞“暗影”的存在、尺寸和形状。如果观测结果与预言相符,那就验证了广义相对论;如果有所不一样,则说明有一些新的方面需要改进。

第二,理解黑洞是如何吃东西的。

黑洞的“暗影”区域非常靠近黑洞吞噬物质形成的吸积盘的极内部区域,这里的信息尤为关键,综合之前观测获得的吸积盘更外侧的信息,就能更好地重构黑洞吃东西的物理过程。

第三,理解喷流的产生和方向。

某些朝向黑洞下落的物质在被吞噬之前,会由于磁场的作用,沿着黑洞的转动方向被喷出去。

以前收集的信息多是更大尺度上的,却没法知道在靠近喷流产生的源头处发生了什么,现在对黑洞暗影的拍摄,就能助科学家一臂之力。

拍的是哪些黑洞的暗影呢?

这次的拍摄目标,是银河系中心的黑洞Sgr A*和星系M87的中心黑洞。

之所以选择Sgr A*,因为它是地球上看过去最大的黑洞。而另一个M87里的黑洞,尽管距离我们更远——五千三百万光年之外,但黑洞质量是60亿倍太阳质量,这使其成为第二大黑洞。

银河系中心黑洞想象示意图

Sgr A*的质量是430多万倍太阳质量,对应的r是1300多万千米,“视边界”的半径约3300多万千米,综合它到地球的距离26000光年,“视边界”看起来的角尺寸约为0.00005角秒。

要知道,从地球上看满月的尺寸约为30角分,0.00005角秒就相当于从地球上看橘子大小的物体(注:0.00005角秒约是30角分的3亿分之一,月球直径约3500多千米,其3亿分之一约为11厘米)。

假设M87中心的黑洞也是个不自转的黑洞,那么从地球上看过去,M87的“暗影”角尺寸会略小些。

暗影这么小,要怎么看?

当然是用望远镜看啦!

天文学家们利用的是基于亚毫米波段的电磁波,由于分辨率与所基于的电磁波波长有关,波长越短,分辨率越高,但技术难度也更高,目前观测基于的是波长为1.3毫米的电磁波,未来,天文学家们期望能基于0.8毫米的电磁波来拍摄黑洞暗影。

过去的十年多时间里,麻省理工学院的天文学家们联合了其他机构的同行,让全球8个天文台计划同时对银河系中心的黑洞Sgr A*展开亚毫米波段观测,这些望远镜统称为“视界面望远镜”(Event Horizon Telescope)。

视界面望远镜包括:北美、南美、欧洲和南极的射电望远镜。

望远镜在全球分布示意图,红点代表望远镜所在地

分辨率与干涉臂长相关,臂长越长,分辨率越高。这些望远镜构成了一个干涉阵列,所以视界面望远镜的特点之一就是分辨率(分辨能力)高。

这些射电望远镜Sgr A*的暗影尺寸是5r(r指史瓦西半径),如果视界面望远镜仅利用位于夏威夷、加州和亚利桑那州的射电望远镜,达到的分辨率是6r,即能将相距6r的两个物体区分开。如果加上ALMA,分辨率达到3r,如果再加上南极的射电望远镜,分辨率将达到1.5r,绝对能分辨目标源的黑洞“暗影”。

这样一比较,视界面望远镜阵列的分辨率比哈勃望远镜的分辨率还要高出1000倍多呢。

视界面望远镜的另一个特点是灵敏度高。为了得到更高的灵敏度,在观测过程中,天文学家们采用了大望远镜和快速采集数据。

那么,这些望远镜如何合作呢?

天文学家们采用射电干涉技术,多台设备同时看和记录,然后数据汇总到一起分析,每天晚上产生的数据达到2PB(1PB=1048576GB,相当于50%的全美学术研究图书馆藏书咨询内容)。所以说,数据处理和理论分析是对天文学家提出的挑战。

黑洞本身很简单,但是从数据中挖掘出来的细节很大程度上取决于黑洞周围复杂的环境,因此我们需要能建模重构出这些复杂的环境。

数据量之多,处理难度之大,造成黑洞暗影的照片被处理出来还需要近一年的时间,预期最快2018年上半年能看到处理结果。

尽管难度大,面临挑战多,但天文学家作出计划,迈开合作观测这一步。

让我们等着黑洞暗影照片的出炉,更期待的是从照片讲出的故事,是验证了广义相对论,还是发现广义相对论有可改进之处?是否为黑洞吃东西、喷流等带来新的前进契机?让我们拭目以待!

致谢:在此感谢上海天文台韩文标老师和国家天文台苟利军老师对作者理解黑洞暗影所提供的帮助。

(本文首发于科学大院,转载请联系cas@cnic.cn)

一年一度的世界自闭症日又要到了,关爱星星的...

作者:仇子龙(中国科学院神经科学研究所)

在1930年代的维也纳和1940年代的巴尔的摩,奥地利的阿斯伯格(H.Asperger)医生与美国的坎纳(L. Kanner)医生不约而同地注意到一类奇怪的孩子,他们仿佛只活在自己的世界中,不愿与别人交流,成为“星星的孩子”。

这些孩子往往有一些重复刻板的动作,不太说话或者语言模式古怪,缺乏沟通和语言交流,他们给这种病起了一个名字:自闭症(autism)。

在距离自闭症被发现后的半个多世纪中,医生们还发现自闭症儿童除了具有经典症状外,其中少数人还具有机械记忆力超强与对数学、音乐有特殊才能的现象。

近年来,随着社会大众对自闭症的不断关注,大量国内外描写自闭症的影视作品纷纷出现,让人们对这种神秘的疾病充满了好奇。

自闭症究竟是什么原因导致的?目前自闭症的发病率究竟有多少?能否治愈?

随着医学与科学的逐渐发展,临床医生与科学家紧密合作,已对自闭症的起因与发展有了一些了解,科学家也在研究自闭症的过程中发现,人类许多精神症状与基因关系密切,在研究自闭症的过程中,人类也更深刻地认识了自身。

先天生成与后天形成

最早研究自闭症的时候,坎纳医生认为,这种疾病可能是父母对孩子的过分冷漠而导致的,也正因为这样,“自闭症是完全由后天因素导致的”这个观点曾经流行了很长时间。

直到有研究者发现,在一个家庭中,如果一个孩子患有自闭症,其他孩子也是自闭症患者的概率大大上升;家族中出现自闭症患者,家族内其他成员罹患自闭症的概率也大大上升。这些说明自闭症具有比较明确的家族遗传模式,提示自闭症与遗传因素密切相关。

疫苗疑云与遗传之谜

1998 年国际医学学术期刊《柳叶刀》(Lancet)发表了一篇报道,英国韦克菲尔德(A. Wakefield)医生发现8 位儿童在接种了麻疹、腮腺炎和风疹疫苗(MMR)后一个月内开始出现了自闭症症状,因而怀疑MMR疫苗接种有可能导致自闭症。

此研究掀起一场轩然大波,无数家长担心孩子安全而不敢给孩子接种MMR 疫苗,而在之后的十余年中,疫苗与自闭症的关系始终扑朔迷离。

2010年2月,经过严格的调查发现,这篇文章的作者对研究的原始数据存在着选择性选用,而且存在收受律师协会贿赂等情节,《柳叶刀》宣布撤销了这篇引起很大争议的文章,韦克菲尔德也被英国吊销了行医执照。

美国疾病控制与预防中心在2011-2013年接连发布了一系列研究结果,通过大规模的数据分析及实验证明,8种用于小儿免疫接种的主要疫苗十分安全,不会导致自闭症。

尽管官方已出具权威的报告,民众始终很难完全放心,究竟给孩子接种疫苗是否安全?随着科学研究的进展,这些未解之谜慢慢被揭开。

首先,必须寻找导致自闭症的罪魁祸首——遗传因素。

科学家从20 世纪最后10 年开始了寻找自闭症易感基因的竞赛。有趣的是,遗传性疾病与基因突变的关系也在对自闭症的研究中得到重新认识。

传统的观点认为,遗传性疾病往往可以找到少数几种明确的致病基因,比如镰状细胞贫血往往由编码血红蛋白的基因发生突变所致,各种癌症也往往与癌基因的突变紧密相关。

但是,当研究者在收集成百上千例自闭症患者及其直系亲属的遗传样本后,运用经典的基因组关联分析(genome-wide association study,GWAS)方法,却极少能找到自闭症患者中出现明确的致病基因。

并发现,自闭症患者中发生的遗传突变往往因人而异,各人之间大多不一样,很少有共同的致病基因,基因组关联分析法在寻找自闭症致病基因的过程中陷入了困境。

恰恰在这个时候,生物学一场革命的悄悄到来,给自闭症致病基因的筛查带来了希望。

人类基因组计划

在世界各国科学家共同努力下,人类基因组终于在20 世纪最后10 年被成功破译,组成人类基因组的30 亿个碱基被测序完成,这个庞大的项目被称作人类基因组计划(Human Genome Project),人类终于可以对自己的遗传信息有全面的认识。

那么,在基因组测序已经变成检测基因突变的日常手段的现在,我们该如何寻找自闭症的致病基因呢?

目前的基因组测序比较常用的方法包括获取基因组全部信息的全基因组测序(whole-genome sequencing,WGS)和获取编码蛋白外显子组全部信息的全外显子测序(whole-exome sequencing,WES),由于测序准确、价格便宜,全外显子测序成为科学家寻找遗传疾病致病基因普遍采用的一种方式。

在过去5 年中,尤其是在2014 年,一系列通过收集上千例自闭症病例的研究,利用全外显子测序等方式全面寻找了自闭症可能的致病基因,找到的相关基因突变约100 多个。

这100 多个基因的突变是如何导致自闭症的?

神经科学研究

既然遗传学无法破解基因突变与自闭症的相互关系,那么可否借助神经科学的研究,来确定某种基因的突变究竟是否会导致自闭症呢?

自闭症是一种精神疾病,同属于精神疾病范畴的还包括精神分裂症、双向情感障碍及抑郁症等。

精神疾病不同于神经退行性疾病,如阿尔茨海默症(又称老年痴呆症)与帕金森病等等,并没有明显的神经元病变。

面对精神疾病患者,往往需要磁共振等脑成像工具来对大脑进行无创伤的研究,而自闭症患者往往是少年儿童,他们往往很难与人正常沟通,不易采集高质量的脑成像,因此世界各国对于自闭症的脑成像研究一直进展缓慢。

对神经生物学家来说,首先要解决的问题是,究竟这些在自闭症病人中发生突变的基因对神经系统有哪些重要的功能?

科学家在对自闭症的遗传分析中发现,许多突触蛋白的编码基因发生了突变。

突触(synapse)是大脑的基本组成单元,是神经细胞之间进行通讯的基本单位,突触中有许多蛋白质有重要功能,突触本身具有可塑性,也就是对突触进行一系列的刺激后,突触会发生更容易激活或更容易抑制,这种可塑性很可能是大脑进行学习记忆和情绪反应等认知功能的神经生物学基础。

突触结构图

找到了那些与神经细胞突触传导功能关系密切的基因后,需要探究其发生突变后所产生的结果。

首先,在自闭症患者中这些基因突变是否影响其编码蛋白的正常功能;其次,运用基因工程方法,在模式动物(例如啮齿类或非人灵长类)中引入自闭症相关的基因突变,在含有同样基因突变的动物模型中,观察是否有可能出现类似孤独症的症状。

突触蛋白与自闭症

在自闭症患者身上发现的一大类基因突变都发生在一些在突触中起粘联功能的蛋白的编码基因中,这类突触粘联蛋白负责把突触连接起来。

这个家族蛋白中的神经配蛋白(neuroligin)位于突触的接收端,而神经连接蛋白(neurexin)位于突触的信号发放端,它们相互作用使神经细胞间得以进行正常的信号传递。

在自闭症中的遗传筛选分析大多都是如此,研究者找到很多在自闭症患者身上发生突变的基因,都是以前被发现有重要功能的蛋白编码基因,当它们被发现在自闭症患者中有突变的时候,研究者才意识到它们的重要性。

聚德霍夫在得知neuroligin-neurexin家族蛋白的编码基因在自闭症患者中发生突变后,立即进行了大量研究工作,其中最著名的研究即是2007 年将在自闭症患者中找到的一个基因突变neuoroligin3 R451C 移植到小鼠中,将小鼠的同源基因neuroligin3 也在同样位点做了基因突变,这个携带有与人类自闭症相同突变的小鼠居然表现出与人类自闭症患者非常相似的表型,表现出重复刻板的行为和不愿意与同伴小鼠进行交往等行为。

托马斯?聚德霍夫

研究发现,携带neuroligin3 R451C突变的小鼠大脑中,抑制性突触比正常小鼠的多,功能更强。

而这项研究首次成功地在小鼠中显示了人类自闭症的表型,也提示人们可以用基因工程的方法,在动物模型中模拟人类自闭症,探讨发病原因,并筛选改善和治疗自闭症的药物。

基因的“过犹不及”

在自闭症的遗传学研究中,除导致突触蛋白结构变化的编码基因突变外,近年来还发现有另外一类的基因突变,表现为一段染色体区域的倍增或缺失,即拷贝数变异(copy number variations)。

拷贝数变异也是在完成了人类基因组测序之后才被发现的。由于染色体区段的缺失往往导致基因的丢失,而染色体区段的倍增则会导致基因过多,原来除了基因突变导致蛋白质丧失功能,居然某些基因过多也会导致对神经系统的破坏。

2009 年医生和科学家发现,在一些严重自闭症患者中,一个甲基化DNA 结合蛋白MeCP2 (methyl CpG-binding protein 2)的编码基因出现拷贝数的倍增。

MeCP2 是一个甲基化DNA 结合蛋白,具有调控基因表达的重要功能。1999 年佐格比(H. Zoghbi)教授发现一种严重的神经发育性疾病要要瑞特综合征(Rett syndrome)也与MeCP2 基因突变密切相关,95%的瑞特综合征患者携带的MeCP2 基因发生缺失功能的突变,因为瑞特综合征患者有部分与自闭症患者类似的表型,早期也被归为自闭症谱系障碍的一种(autism spectrum disorders)。

这些证据表明,基因表达的表观遗传学调控与神经系统的发育与功能密切相关,如果失调可能导致神经发育性疾病,例如自闭症等。

经过数年的深入研究,科学家发现MeCP2 蛋白质确实对神经元的突触功能有重要影响。

研究者陆续制作了多种MeCP2 基因敲除与转基因的小鼠模型,来观察如果小鼠携带有过多的MeCP2 蛋白,是否能表现出类似自闭症的表型。

2006 年佐格比研究组将人MeCP2 基因转入小鼠后,惊奇地发现携带人类MeCP2 基因的转基因小鼠表现出焦虑水平上升和社会交往行为缺陷等类自闭症表型。

这个小鼠模型极大地推动了自闭症的研究,人们可以研究过多的MeCP2蛋白究竟如何影响大脑发育,更重要的是,这个模型是否能告诉我们含有自闭症基因突变的哺乳类大脑在发生社交障碍的时候,大脑里究竟发生了什么。

免疫导致的自闭症动物模型

2007年帕特森(P. Patterson)教授研究组发现用给怀孕母鼠注射白介素6(IL-6)的方法可以诱导子代小鼠出现明显的类自闭症与精神分裂症表型,这种方法被称为母源免疫激活(maternal immune activation,MIA)。

研究者发现,在MIA 诱导的类自闭症小鼠模型中出现了代谢系统紊乱,而改善代谢紊乱的药物居然可显著改善MIA 小鼠模型的自闭症表型。

这些研究结果令人振奋,但是同时必须认识到,自闭症的起因多种多样,用MIA 方法诱导的模型是否能够完全模拟人类自闭症还需深入研究。

虽然在小鼠中引入与人类自闭症相关的突变,进而研究自闭症基因突变如何影响大脑发育已经有很多重要发现,但是人们始终疑惑的是,像自闭症这种复杂的精神疾病,能否用啮齿类来准确模拟呢?能否确定小鼠的类自闭症状是否与人类的自闭症足够相像呢?

人类的大脑沟回很多,整体大脑的体积与复杂程度,是啮齿类动物的大脑完全无法比拟的。目前在小鼠中尝试成功的一些神经疾病药物结果,在人类病患身上的临床试验很少获得成功。

因此,是否可以用进化上与人类尽可能相近的生物来构建自闭症动物模型还是一个问题。

2016年1月,中国科学家运用基因工程方法,首次得到了携带自闭症基因MECP2的转基因猴,并证明这些携带有人类自闭症基因的转基因猴可以稳定的将自闭症基因传至下一代。

研究中得到的转基因自闭症猴(作者 供图)

这些携带人类自闭症基因的MECP2转基因猴表现出与人类自闭症病患非常相似的重复刻板行为,与社交行为障碍,对这些转基因猴的脑成像研究正在开展,这些模型将为我们提供基因与大脑结构关系的第一手证据,为我们认识基因怎样影响灵长类大脑发育与结构提供重要线索。

有了这些携带人类疾病基因的灵长类模型,就有可能在更接近人类的动物系统中研究这些基因突变怎样改变灵长类动物大脑,进而获得更接近人类的药物筛选系统。

自闭症研究的未来

自闭症研究让我们认识到,人类的复杂社交行为有可能是通过精妙的神经环路来调控的,因此对自闭症的科学研究,将为深入认识人类社交行为的神经环路基础提供重要线索。

得益于DNA 测序技术的飞速进步,未来对自闭症的遗传分析可以更加深入和全面,可以揭示以前无法找到的基因突变与染色体结构变异。

在对疾病基因的神经生物学研究方面,科学家也将积累更多的数据,有助于对某些基因突变是否与疾病相关的判断。

相信在不远的将来,神经科学在自闭症动物模型中的研究,定会帮助我们找到基因突变如何导致自闭症的机理和有效的干预方法。

4月2日世界自闭症日,让我们一起守护星星的孩子(图片来源:创意画报)

参考文献

1. Kanner L. Irrelevant and metaphorical language in early infantile autism. Am J Psychiat, 1946, 103(2): 242-246.

2. Lai M C, Lombardo M V, Baron-Cohen S. Autism. Lancet, 2014, 383(9920): 896-910.

3. Weiss L A, Arking D E, Consortium J H A. A genome-wide linkage and association scan reveals novel loci for autism. Nature, 2009, 461(7265): 802-808.

4. Sebat J, Lakshmi B, Malhotra D, et al. Strong association of de novo copy number mutations with autism. Science, 2007, 316(5823): 445-449.

5. Tabuchi K, Blundell J, Etherton M R, et al. A neuroligin-3 mutation implicated in autism increases inhibitory synaptic transmission in mice. Science, 2007, 318(5847): 71-76.

6. Jamain S, Quach H, Betancur C, et al. Mutations of the X-linked genes encoding neuroligins nlgn3 and nlgn4 are associated with autism.Nature Genetics, 2003, 34(1): 27-29.

7. Ramocki M B, Peters S U, Tavyev Y J, et al. Autism and other neuropsychiatric symptoms are prevalent in individuals with Mecp2 duplication syndrome. Annals of Neurology, 2009, 66(6): 771-782.

8. Amir R E, Van Den Veyver I B, Wan M, et al. Rett syndrome is caused by mutations in X -linked Mecp2, encoding methyl -Cpg –binding protein 2. Nature Genetics, 1999, 23(2): 185-188.

9. Samaco R C, Mandel-Brehm C, Mcgraw C M, et al. Crh and oprm1 mediate anxiety-related behavior and social approach in a mouse model of Mecp2 duplication syndrome. Nature Genetics, 2012, 44(2): 206-211.

10. Hsiao E Y, Mcbride S W, Hsien S, et al. Microbiota modulate behavioral and physiological abnormalities associated with neurodevelopmental disorders. Cell, 2013, 155(7): 1451-1463.

11. Liu H L, Chen Y C, Niu Y Y, et al. Talen-mediated gene mutagenesis in rhesus and cynomolgus monkeys. Cell Stem Cell, 2014, 14(3):323-328.

漫漫樱花,你看的是哪一种?

作者:姚小燕(中国科学院水生生物所)

诗人云:“山樱抱石荫松枝,比并余花发最迟。赖有春风嫌寂寞,吹香渡水报人知”。

兼具梅之幽香,桃之艳丽,热情悲壮的樱花,成为这个季节大家最深的期待。

即使天气还未完全退去寒意,很多人却早已按捺不住要邂逅樱花的冲动,从大理的满城樱飞,到武汉大学的樱花季,与樱花邂逅似乎成为这个春天的一项趣事。

而最热衷于赏樱的必然要数日本,在日本,关于赏樱,有个特别的词“花见”,英文称之“Hanami”。每当“花见”时期,约上亲朋好友,一起出门,赏樱聚会两不误。

但是,你知道吗?樱花并不是一种花,而是许多种和品种的统称。

野生的樱花起源于几百万年前的喜马拉雅,我们现在观赏的樱花,主要是用日本的核心种培育出来的,在日本的观赏樱花里,其实有五大原种亲本,它们分别是:寒绯樱、山樱、霞樱、大岛樱、江户彼岸。

这些基本上是我们常见观赏樱花的祖先。

“先祖”樱花

寒绯樱

寒绯樱(图片来源:ll三月三)

寒绯樱,也叫钟花樱桃。

日本称之为寒绯樱,顾名思义,开在寒冷的早春的红色樱花,准确来说,应该是花色为紫红色。

寒绯樱最大的特点就是它的钟形花冠,花序就像一个个串着的长铃铛,与其说是樱花,倒不如说是更像樱花。

当然,寒绯樱确实可能算是中国内地一年里最早开放的樱花,花期一般在2月中旬,也就是在早春时分气候尚未回暖的时节便开花。

寒绯樱钟形花冠

大岛樱

大岛樱,日本樱花的灵魂,是非常重要的原种。

我们常说,观赏樱花源自日本,主要原因是大岛樱是观赏樱花的主要亲本。

日本晚樱基本都是它的后代,早樱和中樱中它也无法缺席,最有名的早樱,染井吉大岛樱野,就是大岛樱和江户彼岸的杂交种。

它也是原生种樱花中花朵最大的、花量最密集的,花期4月初,花叶同开,花白色,单瓣,呈伞房状开放,直枝平展,花叶同放。

最重要的是,它的花朵带有香味,并且它的叶子加工后可以食用,还是日本国人传统的风味食品。

大岛樱

山樱

山樱花,又叫福岛樱或青肤樱。

这是中国引种最多的一种樱花,以其品种花色多样,花期较长而获得日本乃至世界各地的喜爱。

它虽然和大岛樱非常像,但不同的一点是,它没有香味。

它的花比大岛樱小一些,花梗也没有大岛樱长,花瓣有单瓣、重瓣、半重瓣,花色有大红、粉红、白色及淡绿,花、叶齐放,生长茂盛;4月初开花,花期较长,可持续15-20天以上。

白居易也有诗云:“亦知官舍非吾宅,且掘山樱满院栽,上佐近来多五考,少应四度见花开”。

江户彼岸樱

说到江户彼岸樱,这种樱树很健壮,树龄较长,很多都是高达15-20米的大树。

江户彼岸樱独特的花筒、还有带毛的花梗,是它最大的特点,最早的重瓣樱花和垂枝樱花,也就是八重彼岸和八重垂枝,就是由江户彼岸樱发展而来。

江户彼岸樱

霞樱

霞樱,花与叶同时生出,花色幽香艳丽,为早春重要的观花树种,我们常见的山坡、庭院、路边、建筑物前都可以种植霞樱。

霞樱盛开时节花繁艳丽,满树烂漫,如云似霞,极为壮观,故得此名。人们大片的种植,使其呈现出"花海"景观。

霞樱的花色多为白、粉,花每支有三五朵,伞房状或总状花序,萼片水平开展,花瓣先端有缺刻,花白色或淡粉红色,花期3月-5月。

对于吃货来说,霞樱樱花可以做寿司,叶也可加工制做为腌菜,不失为美味。

霞樱

赏樱也分“早中晚”

在樱花界中不仅仅有这五种“先祖”樱花,细分起来还有许多品种,根据花期的不同,不同品种的樱花也略有区别。

一季的樱花要是按时间分起来,有早樱、中樱、晚樱和冬樱的说法,当然,这不是标准的植物分类名。

根据开花时间早晚,分为开花时间在2月底-3月中旬的早樱;开花时间在3月中旬-4月初的中樱;开花时间晚于4月初的晚樱;而冬樱,一年往往可以开两次花,一次在春季,与中樱同期,一次在10月初到11月上旬。

梅花谢后樱花绽,浅浅匀红。

梅花谢后,就是早樱的天下。

如今常见的早樱主要有:椿寒樱、大寒樱、河津樱、修善寺寒樱、大渔樱,它们都是单瓣花。

早樱的代表河津樱,其实是杂交种,花蕾红色,花粉红色,花瓣5枚,近圆形,目前推测河津樱的其中一个亲本是大岛樱,另一个确定的亲本是寒绯樱。

河津樱

而另一种椿寒樱,和其他早樱相比,有着比较突出的一个特征——花蕊长。

这个特点遗传自它的一个重要亲本:樱桃。椿寒樱是樱桃和寒绯樱的杂交种。

椿寒樱

三月雨声细,樱花疑杏花。

三月正巧是中樱绽放的季节,中樱的代表种是染井吉野樱,又名东京樱花、日本樱花、江户樱花。一般被认为是由大岛樱和江户彼岸樱杂交的结果。

染井吉野樱

染井吉野樱目前是栽培最为广泛的樱花之一,我们对樱花的印象大多来于此。

花期在3月中下旬的染井吉野樱,单瓣花,淡粉红色,4~5朵花形成总状花序,花色由淡红色逐渐转白,开花量特大。萼片及花梗上有毛,树形高大,可达10~15米。花先叶开放,是非常优秀的樱花品种。

由于染井吉野樱在日本全国广泛分布,每年三月日本气象厅所发表的樱前线预报,也是采用它作为基准的。

染井吉野樱

樱桃落尽春将困,秋千架下归时。

清明假期过后,大部分樱花品种都会开始凋零,到4月中旬,日本晚樱将会接过樱花季“接力棒”,成为压轴戏。

关山樱,俗称“红缨”,是日本晚樱的代表种。同时也是八重樱的一个代表性品种,在中国广泛栽种。

关山樱花叶同开,春叶紫褐色,花蕾红色,花粉红色,花瓣33—35 枚。浓妆艳抹,满满是热情的奔放感。

关山樱

人说“十日樱花作意开,绕花岂惜日千回”,这也足矣说明樱花的花期十分短暂。

其实,整棵樱树从开花到全谢大约只有16天,这也形成了樱花边开边落的凄美之景。

在日本,也有一名谚“樱花七日”,即一朵樱花从开放到凋零大约为7天。

这也引得人们每年在樱花季纷纷前往日本观赏,只因为这粉红的一簇实在是“开花占得春光早,雪缀云装万萼轻”,来时浪漫而盛大,归时惊世而不俗。

樱花漫天的季节,你心上的人儿说不定在等你回来哦~

翼龙是恐龙吗?是吗?不是吗?

作者:蒋顺兴(中国科学院古脊椎与古人类研究所)

《西游记》中有真假两个孙悟空,古生物界有两个因“悟空”得名的翼龙属种。

《西游记》里的孙悟空神通广大,擅长七十二般变化,是西天取经途中至关重要的角色。而古生物界这两个“悟空”,同样意义非凡。

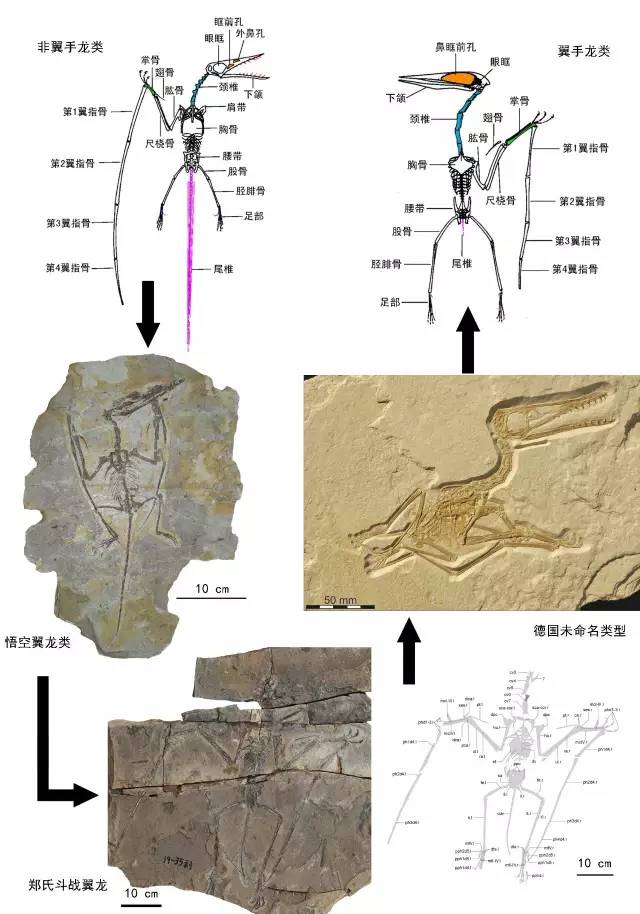

它们一个于2009年被命名为“悟空翼龙”,一个于今年2月被定名为“斗战翼龙”,前者是非翼龙类向翼龙类演化的关键过渡环节,后者是悟空翼龙类进一步演化的一个翼龙类型。

郑氏斗战翼龙复原图(赵闯 绘)

关于翼龙,关于这两个属种,特别是新发现的郑氏斗战翼龙,你想了解的,都在这儿了。

翼龙VS恐龙,啥啥分不清楚

一直以来,很多人都有一个误区,就是把翼龙当做恐龙。其实,翼龙虽然和恐龙生活在同一个时代,但却并不是会飞的恐龙,而是和恐龙一起同属于被称为主龙类的爬行动物。

现生能进行主动飞行的脊椎动物仅有鸟类和蝙蝠,而翼龙则是第一个能够进行主动飞行的脊椎动物,在大约2.3亿年前的晚三叠世,翼龙已经开始书写他们称霸天空的历史。

而在6500万年前的白垩纪末期大灭绝中,翼龙彻底地从地球上消失了,唯一给我们留下的就是那些或完整,或稀少的翼龙化石。

如何识别翼手龙?

在翼龙存活的1.7亿年历史中,出现了各种各样的翼龙类型。

按照传统的分类系统,翼龙目可分为长尾的“喙嘴龙亚目”(非翼手龙类)和短尾的翼手龙亚目(翼手龙类),前者较为原始,后者相对进步。

而自系统发育学在翼龙研究中被应用以来,其结果都显示仅有翼手龙类是一个单系类群,即由一个共同祖先和其所有后裔共同组成的自然存在的分类单元;而“喙嘴龙亚目”是一个包括翼龙目所有基干类群在内的复系类群,复系类群是人为划分的分类单元,在现代的研究中一般避免使用,所以多称其为非翼手龙类。但是由于“喙嘴龙亚目”一词使用历史较长,知名度较高,所以目前在很多读物中仍然可以见到。

翼手龙类都具有愈合的鼻眶前孔,翼掌骨明显加长,缩短的尾部和退化的第五脚趾,这些特征与非翼手龙类明显不同。很长时间以来,翼手龙类和非翼手龙类之间存在着明显的间断,而以上任一特征都可以用来区别这两大类。

自从2009年中国辽西悟空翼龙和达尔文翼龙的发现和研究以来,翼手龙类的起源逐渐清晰起来。

以悟空翼龙和达尔文翼龙为代表的悟空翼龙类具有翼手龙类和非翼手龙类的镶嵌特征,其头部骨骼类似于翼手龙类,具有愈合的鼻眶前孔;颈椎和翼掌骨相对加长,加长程度大于非翼手龙类而小于翼手龙类;其加长的尾部和特别发育的第五脚趾则十分类似于非翼手龙类。

2011年和2012年在德国以产出始祖鸟而著名的晚侏罗世索伦霍芬灰岩中先后发现了两件未命名的翼龙标本,其头骨形态与产自同一产地的翼手龙类的翼手龙属没有明显差别,头后骨骼也较为相似,然而其尾椎数量和长度都略大于翼手龙类,而明显小于非翼手龙类。其第五脚趾具有类似于非翼手龙类的两个趾节,但每个趾节都已经十分退化。所以,这一未命名的类型被认为是非翼手龙类向翼手龙类演化的最后一个环节。

郑氏斗战翼龙,悟空翼龙的下一阶段

今年2月16日,《科学报告》(Scientific Reports)发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所与临沂大学地质与古生物研究所关于翼手龙亚目起源研究的最新成果。这一研究报道的翼龙化石属于侏罗纪燕辽生物群,标本产自辽宁建昌玲珑塔,被命名为郑氏斗战翼龙(Douzhanopterus zhengi)。

翼手龙的起源、演化(作者 供图)

对郑氏斗战翼龙化石进行的形态学和系统学研究认为,斗战翼龙在颈椎、尾部、翼掌骨和脚部这几个翼龙演化的关键特征上都比悟空翼龙类更加进步,系统发育分析也支持这一观点。相比德国发现的未命名类型,斗战翼龙在尾部表现更为原始,系统位置也较德国未命名类型更加原始。斗战翼龙的发现和研究使得从“喙嘴龙类”—悟空翼龙类—斗战翼龙—德国未命名类型—翼手龙类这样一个翼手龙类起源和演化的链条更加完整清晰。

这件翼龙标本之所以叫斗战翼龙,也是基于翼龙的演化进程的。

在翼手龙亚目起源的过程中,悟空翼龙类最早在头部向翼手龙类开始发生演化,而斗战翼龙首次在头后骨骼方面向翼手龙类开始演化,所以斗战翼龙是悟空翼龙类演化的下一个阶段。孙悟空在《西游记》中千变万化,这才有了悟空翼龙这个名字,代表了两大类翼龙之间发生变化的环节,而孙悟空历经磨难,最后被封为斗战胜佛,也正是代表了斗战翼龙是悟空翼龙类演化的下一个环节。

(本文首发于科学大院,中国科学院古脊椎与古人类研究所供稿)